По следам пропавшей экспедиции. Глава 6

Добрый день, дамы и господа! Рад снова всех вас приветствовать. Сегодня я опять предлагаю вашему вниманию продолжение повести.

Глава 6. Оренбург

Первый день полёта выдался хлопотным: Серафим Иванович наводил порядок в медицинском отсеке и выходил из него только благодаря капитану, который посылал за ним вестового, с сообщением, что просит его (Полежаева) присутствовать на завтраке (обеде, ужине).

Отказываться от такого приглашения было бы невежливо, и врач, оставив свой скарб, скрепя сердце шёл в кают-компанию. Впрочем, он был не одинок. Почти все члены экипажа, и участники экспедиции явно находились в таком же положении, поскольку проглатывали любовно приготовленные коком блюда так, словно от скорости поедания зависела их жизнь.

Капитан пытался немного приободрить присутствующих, и даже шутил, но единственным, что отпечаталось в памяти Серафима Ивановича, было сообщение о том, что первая их остановка будет на окраине Оренбурга. И что «Ночной охотник», если не изменится ветер, покроет две тысячи вёрст чуть больше чем за двое суток.

Второй день был не менее хлопотным. У Серафима Ивановича появился первый пациент. Кочегар ошпарился чаем. Ожог левой руки был пустяковым – только кожа покраснела, – но Любовь Сергеевна, вовремя пришедшая на помощь Полежаеву, отнеслась к пострадавшему очень серьёзно. Она обработала ожог спиртом, и наложила компресс с цинковой мазью. Во время процедуры кочегар почему-то нервничал, и постоянно поглядывал на Серафима Ивановича, будто хотел у него что-то спросить. Но последнему было не до разговоров. Он расставлял по полкам лекарства, которые сам же и покупал накануне отлёта. При этом заносил в специальный журнал наличие и количество препаратов.

– Ну, всё, – ласково похлопала по забинтованной руке Голованова, – идите, и будьте поосторожнее.

Она вытолкала пациента за дверь, и села за заполнение журнала, чтобы хоть как то облегчить труд Серафима Ивановича.

Помощь оказалась весьма кстати. Благодаря Любови Сергеевне, к вечеру медицинский отсек был в полном порядке, и на ужин Полежаев шёл в приподнятом настроении.

Нежный, хрустящий картофель фри, посыпанный свежим, мелко порезанным укропом, так благоухал, что даже постоянно погружённый в свои мысли Ластовский, вдруг просиял, и выдал экспромт про способности повара вернуть молодость даже такому старику, как он.

– Ну, не такой уж вы и старый, – смущённо хихикнув, заметила Сорока.

– Старый, старый, – замахал на неё вилкой геолог Рыжов, – Пушкин считал тридцатилетнего Карамзина стариком.

– Ну, ему-то было всего шестнадцать, – меланхолично пережёвывая, заметил уроженец Финляндии, инженер-паровик Марьяппуу. Его худое лицо, казалось, никогда не посещала улыбка.

– Это правда, – чуть поостыл Рыжов. – А вот Дюма, не стесняясь, называл сорокалетнего Ришелье стариканом. Поэтому Ластовский, со своими тридцатью семью, уже к нему близок. Или, к примеру, взять Шекспира. Маме Джульеты было аж целых двадцать восемь лет! Старушка! И снова Пушкин в своей «Метели» назвал Марью Гавриловну немолодой. В двадцать-то лет!

По столу прокатился смешок. Рыжов хотел что-то добавить, но Любовь Сергеевна побледнела, отложила прибор и вышла из-за стола. На глазах у неё блестели слёзы. С каменным лицом она повернулась и вышла из кают-компании.

– Вы бы, любезнейший, – заметил капитан, – поосторожнее на эту тему… Женщины болезненно воспринимают такие шутки, особенно, когда им двадцать восемь. На вашем месте, я бы, как минимум, извинился.

– Ну, хорошо, – покраснел Рыжов, – чуть попозже попрошу прощения… Остывшая женщина куда лучше остывшей картошки.

Последнюю фразу он пробормотал себе под нос, но Серафим Иванович прекрасно его услышал.

Он поднялся из-за стола, подошёл к геологу, и шепнул ему на ухо:

– Такие шутки не делают чести взрослому мужчине. Постарайтесь впредь более тщательно подбирать слова в общении с окружающими.

Он откланялся, и вышел, в надежде, что Любовь Сергеевна не успела уйти в свою каюту.

Ему повезло, Голованова остановилась у медицинского отсека, безуспешно пытаясь промокнуть лившиеся ручьём слёзы крохотным кружевным платочком. Серафим Иванович, осторожно взяв Любовь Сергеевну за плечи, провёл в свою санкта санкторум (святая святых, прим. авт.). Усадив её на стул, он живо обработал руки спиртом, и ловко скрутил марлевый тампон, который сунул в руки женщине, вместо носового платка.

– Сп… асибо, – всхлипнула Любовь Сергеевна.

– Да, пожалуйста, – ответил Полежаев, и подготовил ещё один тампон. – Я хотел бы попросить у вас прощения за выходку этого остолопа. Но и вас хочу немного пожурить.

– За что? – слёзы у Головановой резко перестали течь, и она вскинула голову.

– Как за что? – изумился Серафим Иванович. – Вы взрослая, умная, красивая женщина, обижаетесь на слова какого-то мальчишки? Не женатого, к тому же!

– Ну и что с того, что он не женат, – смущённо пробормотала Любовь Сергеевна. – А вы и правда считаете, что я красивая?

– Разумеется. Вам что же, никто об этом не говорил?

– Нет, говорили, конечно, но учитывая обстоятельства, при которых это звучало… Спасибо вам! Я пойду…

Серафим Иванович заставил Голованову выпить валериановых капель, и проводил до каюты. У дверей уже топтался Рыжов. Он пробормотал какие-то извинения, и Любовь Сергеевна, громко икнув, отпустила ему грехи. Геолог испарился, словно сказочный джинн, а Полежаев, покачав головой, помог открыть дверь, и ушёл, только когда она закрылась за хозяйкой каюты.

Время пролетело незаметно. Завтра утром дирижабль должен быть уже возле Оренбурга. А ведь ещё уйма организационных вопросов осталась нерешённой. Серафим Иванович только сейчас понял, насколько устал. Он снял пенсне, потёр переносицу, и отправился в свою каюту. У медицинского отсека он натолкнулся на того самого кочегара, что приходил утром. На сей раз, он пришёл с ожогом правой руки.

Серафим Иванович затолкал пострадавшего в своё святилище, и быстро привёл ошпаренную конечность в порядок.

– Вот что, батенька, – сказал он, завязывая бинт, – запрещаю вам пить чай… э-э-э … дней пять. Лучше неделю. Во время отдыха заходите на перевязку. Всё, спокойной ночи!

– Погодите, доктор, – кочегар загадочно понизил голос, – я ведь это… специально я, чтобы к вам, значит.

– Что специально? – не понял Полежаев.

– Ну, это, – кочегар помахал у носа врача забинтованной рукой. – У нас странный тип появился. Вместо того, что арестовали давеча. Вроде и работает, а вот, поди ж ты, неймётся ему. Вопросы странные… Вроде, «что будете делать, если пираты дирижабль захватят?» Я бы жандарму донёс, да найти его не могу.

– Хорошо, – сказал Серафим Иванович, – я передам г-ну Климову ваши слова, как только увижу.

Он выпроводил кочегара, и задумался. Как же, увидишь этого прохвоста. Два дня его видно не было. Капитан как-то обронил, что Климов жаловался на редкую разновидность демофобии – боязнь находиться за одним столом с чужими людьми, но Серафим Иванович подозревал, что это всего лишь ловкая отговорка. Ну, скажем, чтобы наблюдать за остальными, находясь в тени. Но об этом он решил подумать завтра. Лечь хотелось невыносимо.

Сон окутал его сразу, как только голова коснулась подушки. Впрочем, как показалось Серафиму Ивановичу, длился он всего несколько секунд. Он открыл глаза. Что за беда, бессонница, что ли?

Серафим Иванович потёр глаза и потянулся за часами, лежавшими на прикроватной тумбочке. Потянулся и замер: у окна чётко вырисовывался силуэт мужчины, скрестившего руки.

– Это ещё что за новости? – спросил он.

– А, проснулись? – спросил ночной гость голосом Климова. – А я тут видами любуюсь. Вы, кстати, ходили на «Лунную ночь на Днепре» Куинджи? Сейчас почти такой же вид из окна.

– Вы вломились в мою каюту посреди ночи для того, чтобы об искусстве поговорить? – Серафим Иванович почувствовал, как в груди закипает гнев. Он и сам любил живопись. Однажды эта любовь даже спасла ему жизнь, но сейчас, действительно, было далеко не самое лучшее время для подобных бесед.

– Тише, тише, успокойтесь, – понизил тон Климов. – Разбудите соседей. Я пришёл по очень важному делу. Кстати, я испросил разрешение у капитана подключить вас. Мне пришлось немного изменить внешность, поэтому сам я действовать не могу.

Серафим Иванович не был уверен насчёт внешности – лунный свет был слабым, – а вот голос Климова действительно изменился. Он стал ниже, появилось оканье, которого до последнего момента абсолютно точно не было.

– Что вы хотите?

– Самую малость. Через тридцать минут сеанс связи. Ирина Васильевна пока не в курсе последних событий, но вы передайте ей записку от капитана.

– Какую записку?

– Она у вас на тумбочке, под пенсне. Заранее благодарен. Спокойной ночи. И непременно приходите в рубку перед прибытием!

Климов повернулся на каблуках, и тихо вышел из каюты. Серафим Иванович нащупал пенсне, и включил свет. В целях пожарной безопасности, весь дирижабль был оборудован электрическими лампами, закрытыми в специальных плафонах. Яркий свет резанул по глазам. На тумбочке, действительно, лежала записка, на которой рука капитана вывела: «Прибытие 9.30, две версты северо-западнее Оренбурга, координаты…»

Всё это было очень странно. Почему капитан сам не передал Сороке текст? И при чём здесь Климов? Слишком много вопросов, а ведь полёт едва начался!

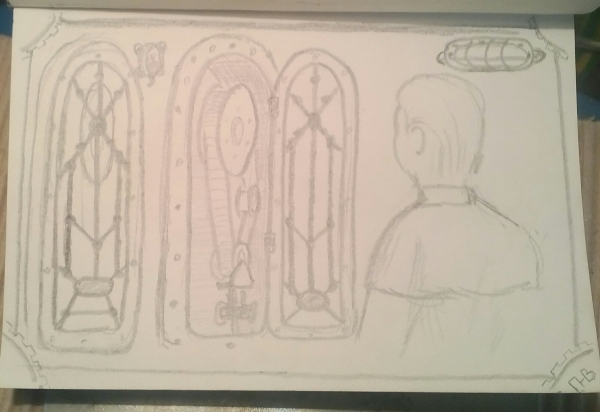

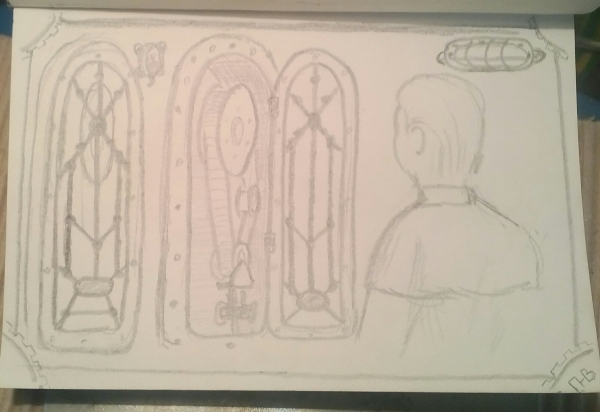

Но делать было нечего. Он оделся и, бормоча про себя ругательства, побрёл в «секретную комнату». Ирина Васильевна удивилась столь позднему визиту, но записка от капитана её успокоила. Несмотря на то, что усталость снова сделала его веки тяжёлыми, Серафим Иванович не отказал себе в удовольствии посмотреть, как проходит сеанс связи. Затем поблагодарил Сороку, пожелал ей спокойной ночи, и отправился в свою каюту. Досыпать.

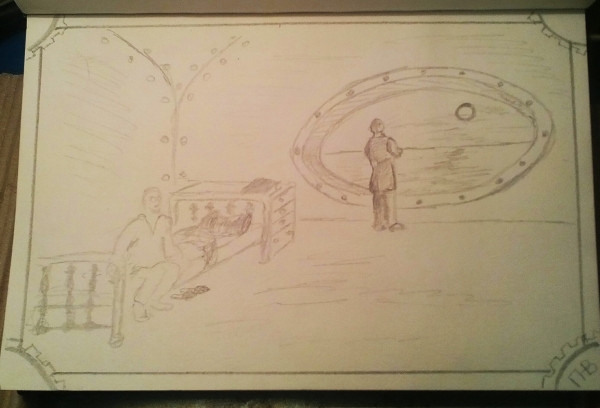

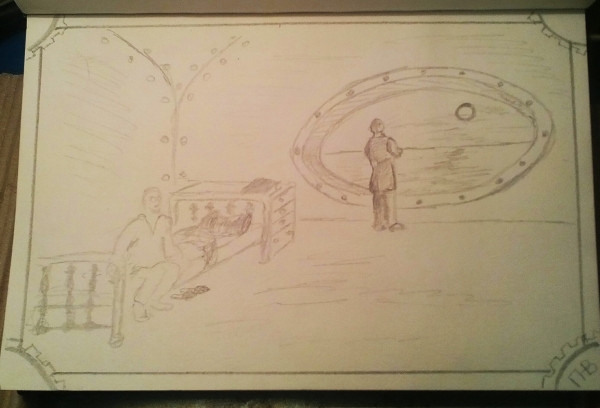

Утром его разбудил вестовой. Ночное происшествие показалось ему сном. Но, нашарив пенсне, он обнаружил на тумбочке карандашный рисунок, воспроизводивший тот ночной пейзаж, которым так любовался Климов.

Ну, что же, судя по всему, день обещал быть интересным. Серафим Иванович побрился, оделся, и вышел к завтраку. На сей раз, тишина за столом стояла почти гробовая. Капитан пребывал в задумчивости, а остальные многозначительно переглядывались. Несколько раз Серафим Иванович с раздражением ловил на себе быстрые взгляды. Завтрак превратился в пытку. Разобраться с этим Полежаев пообещал себе после отбытия из Оренбурга. А пока, пожалуй, следовало последовать совету Климова. Он испросил у капитана разрешения побыть в рубке во время прибытия дирижабля к месту причаливания, и, получив согласие, отправился в каюту за биноклем.

До времени, указанного в записке, оставалось ровно двадцать минут. Серафим Иванович, утомившись созерцанием бескрайней степи, переключился на рубку. Белов был предельно собран. До сих пор, Серафиму Ивановичу не доводилось видеть капитана в таком напряжении. Ручка телеграфа то и дело меняла своё положение, и «Ночной охотник» то прибавлял ход, то набирал высоту. Белов постоянно сверялся с данными, закреплёнными на планшете, и, в конце концов, удовлетворённо рыкнул:

– Пор-р-ра!

Он дёрнул ручку телеграфа, и дирижабль начал резко набирать высоту. Серафим Иванович принял это как сигнал к началу какого-то действа, и припал к биноклю. В нескольких милях, прямо по курсу, в степи стояла бревенчатая башенка. Вероятно, она должна была служить причальной башней, но сейчас было похоже, что изначально заложенным гостеприимством там и не пахнет. Из маленького окошка торчал ствол артиллерийского орудия, и направлен он был прямо на «Охотника».

– Ну, что, Серафим Иванович, – весело крикнул капитан, – оправдаем название?

И тут же гаркнул в переговорную трубу:

– Боевым товсь!

Пушка на башенке плюнула огнём, и менее чем в версте от носа дирижабля распустились «одуванчики» картечи.

– Нижняя палуба, – скомандовал капитан, – пли!

Грохот выстрела на мгновение оглушил Полежаева, но сквозь звон в ушах он услышал хриплый голос из переговорной трубы: «Есть попадание».

Едва дым от выстрела развеялся, Серафим Иванович снова прильнул к биноклю: на месте башенки громоздилась куча брёвен…

Глава 6. Оренбург

Первый день полёта выдался хлопотным: Серафим Иванович наводил порядок в медицинском отсеке и выходил из него только благодаря капитану, который посылал за ним вестового, с сообщением, что просит его (Полежаева) присутствовать на завтраке (обеде, ужине).

Отказываться от такого приглашения было бы невежливо, и врач, оставив свой скарб, скрепя сердце шёл в кают-компанию. Впрочем, он был не одинок. Почти все члены экипажа, и участники экспедиции явно находились в таком же положении, поскольку проглатывали любовно приготовленные коком блюда так, словно от скорости поедания зависела их жизнь.

Капитан пытался немного приободрить присутствующих, и даже шутил, но единственным, что отпечаталось в памяти Серафима Ивановича, было сообщение о том, что первая их остановка будет на окраине Оренбурга. И что «Ночной охотник», если не изменится ветер, покроет две тысячи вёрст чуть больше чем за двое суток.

Второй день был не менее хлопотным. У Серафима Ивановича появился первый пациент. Кочегар ошпарился чаем. Ожог левой руки был пустяковым – только кожа покраснела, – но Любовь Сергеевна, вовремя пришедшая на помощь Полежаеву, отнеслась к пострадавшему очень серьёзно. Она обработала ожог спиртом, и наложила компресс с цинковой мазью. Во время процедуры кочегар почему-то нервничал, и постоянно поглядывал на Серафима Ивановича, будто хотел у него что-то спросить. Но последнему было не до разговоров. Он расставлял по полкам лекарства, которые сам же и покупал накануне отлёта. При этом заносил в специальный журнал наличие и количество препаратов.

– Ну, всё, – ласково похлопала по забинтованной руке Голованова, – идите, и будьте поосторожнее.

Она вытолкала пациента за дверь, и села за заполнение журнала, чтобы хоть как то облегчить труд Серафима Ивановича.

Помощь оказалась весьма кстати. Благодаря Любови Сергеевне, к вечеру медицинский отсек был в полном порядке, и на ужин Полежаев шёл в приподнятом настроении.

Нежный, хрустящий картофель фри, посыпанный свежим, мелко порезанным укропом, так благоухал, что даже постоянно погружённый в свои мысли Ластовский, вдруг просиял, и выдал экспромт про способности повара вернуть молодость даже такому старику, как он.

– Ну, не такой уж вы и старый, – смущённо хихикнув, заметила Сорока.

– Старый, старый, – замахал на неё вилкой геолог Рыжов, – Пушкин считал тридцатилетнего Карамзина стариком.

– Ну, ему-то было всего шестнадцать, – меланхолично пережёвывая, заметил уроженец Финляндии, инженер-паровик Марьяппуу. Его худое лицо, казалось, никогда не посещала улыбка.

– Это правда, – чуть поостыл Рыжов. – А вот Дюма, не стесняясь, называл сорокалетнего Ришелье стариканом. Поэтому Ластовский, со своими тридцатью семью, уже к нему близок. Или, к примеру, взять Шекспира. Маме Джульеты было аж целых двадцать восемь лет! Старушка! И снова Пушкин в своей «Метели» назвал Марью Гавриловну немолодой. В двадцать-то лет!

По столу прокатился смешок. Рыжов хотел что-то добавить, но Любовь Сергеевна побледнела, отложила прибор и вышла из-за стола. На глазах у неё блестели слёзы. С каменным лицом она повернулась и вышла из кают-компании.

– Вы бы, любезнейший, – заметил капитан, – поосторожнее на эту тему… Женщины болезненно воспринимают такие шутки, особенно, когда им двадцать восемь. На вашем месте, я бы, как минимум, извинился.

– Ну, хорошо, – покраснел Рыжов, – чуть попозже попрошу прощения… Остывшая женщина куда лучше остывшей картошки.

Последнюю фразу он пробормотал себе под нос, но Серафим Иванович прекрасно его услышал.

Он поднялся из-за стола, подошёл к геологу, и шепнул ему на ухо:

– Такие шутки не делают чести взрослому мужчине. Постарайтесь впредь более тщательно подбирать слова в общении с окружающими.

Он откланялся, и вышел, в надежде, что Любовь Сергеевна не успела уйти в свою каюту.

Ему повезло, Голованова остановилась у медицинского отсека, безуспешно пытаясь промокнуть лившиеся ручьём слёзы крохотным кружевным платочком. Серафим Иванович, осторожно взяв Любовь Сергеевну за плечи, провёл в свою санкта санкторум (святая святых, прим. авт.). Усадив её на стул, он живо обработал руки спиртом, и ловко скрутил марлевый тампон, который сунул в руки женщине, вместо носового платка.

– Сп… асибо, – всхлипнула Любовь Сергеевна.

– Да, пожалуйста, – ответил Полежаев, и подготовил ещё один тампон. – Я хотел бы попросить у вас прощения за выходку этого остолопа. Но и вас хочу немного пожурить.

– За что? – слёзы у Головановой резко перестали течь, и она вскинула голову.

– Как за что? – изумился Серафим Иванович. – Вы взрослая, умная, красивая женщина, обижаетесь на слова какого-то мальчишки? Не женатого, к тому же!

– Ну и что с того, что он не женат, – смущённо пробормотала Любовь Сергеевна. – А вы и правда считаете, что я красивая?

– Разумеется. Вам что же, никто об этом не говорил?

– Нет, говорили, конечно, но учитывая обстоятельства, при которых это звучало… Спасибо вам! Я пойду…

Серафим Иванович заставил Голованову выпить валериановых капель, и проводил до каюты. У дверей уже топтался Рыжов. Он пробормотал какие-то извинения, и Любовь Сергеевна, громко икнув, отпустила ему грехи. Геолог испарился, словно сказочный джинн, а Полежаев, покачав головой, помог открыть дверь, и ушёл, только когда она закрылась за хозяйкой каюты.

Время пролетело незаметно. Завтра утром дирижабль должен быть уже возле Оренбурга. А ведь ещё уйма организационных вопросов осталась нерешённой. Серафим Иванович только сейчас понял, насколько устал. Он снял пенсне, потёр переносицу, и отправился в свою каюту. У медицинского отсека он натолкнулся на того самого кочегара, что приходил утром. На сей раз, он пришёл с ожогом правой руки.

Серафим Иванович затолкал пострадавшего в своё святилище, и быстро привёл ошпаренную конечность в порядок.

– Вот что, батенька, – сказал он, завязывая бинт, – запрещаю вам пить чай… э-э-э … дней пять. Лучше неделю. Во время отдыха заходите на перевязку. Всё, спокойной ночи!

– Погодите, доктор, – кочегар загадочно понизил голос, – я ведь это… специально я, чтобы к вам, значит.

– Что специально? – не понял Полежаев.

– Ну, это, – кочегар помахал у носа врача забинтованной рукой. – У нас странный тип появился. Вместо того, что арестовали давеча. Вроде и работает, а вот, поди ж ты, неймётся ему. Вопросы странные… Вроде, «что будете делать, если пираты дирижабль захватят?» Я бы жандарму донёс, да найти его не могу.

– Хорошо, – сказал Серафим Иванович, – я передам г-ну Климову ваши слова, как только увижу.

Он выпроводил кочегара, и задумался. Как же, увидишь этого прохвоста. Два дня его видно не было. Капитан как-то обронил, что Климов жаловался на редкую разновидность демофобии – боязнь находиться за одним столом с чужими людьми, но Серафим Иванович подозревал, что это всего лишь ловкая отговорка. Ну, скажем, чтобы наблюдать за остальными, находясь в тени. Но об этом он решил подумать завтра. Лечь хотелось невыносимо.

Сон окутал его сразу, как только голова коснулась подушки. Впрочем, как показалось Серафиму Ивановичу, длился он всего несколько секунд. Он открыл глаза. Что за беда, бессонница, что ли?

Серафим Иванович потёр глаза и потянулся за часами, лежавшими на прикроватной тумбочке. Потянулся и замер: у окна чётко вырисовывался силуэт мужчины, скрестившего руки.

– Это ещё что за новости? – спросил он.

– А, проснулись? – спросил ночной гость голосом Климова. – А я тут видами любуюсь. Вы, кстати, ходили на «Лунную ночь на Днепре» Куинджи? Сейчас почти такой же вид из окна.

– Вы вломились в мою каюту посреди ночи для того, чтобы об искусстве поговорить? – Серафим Иванович почувствовал, как в груди закипает гнев. Он и сам любил живопись. Однажды эта любовь даже спасла ему жизнь, но сейчас, действительно, было далеко не самое лучшее время для подобных бесед.

– Тише, тише, успокойтесь, – понизил тон Климов. – Разбудите соседей. Я пришёл по очень важному делу. Кстати, я испросил разрешение у капитана подключить вас. Мне пришлось немного изменить внешность, поэтому сам я действовать не могу.

Серафим Иванович не был уверен насчёт внешности – лунный свет был слабым, – а вот голос Климова действительно изменился. Он стал ниже, появилось оканье, которого до последнего момента абсолютно точно не было.

– Что вы хотите?

– Самую малость. Через тридцать минут сеанс связи. Ирина Васильевна пока не в курсе последних событий, но вы передайте ей записку от капитана.

– Какую записку?

– Она у вас на тумбочке, под пенсне. Заранее благодарен. Спокойной ночи. И непременно приходите в рубку перед прибытием!

Климов повернулся на каблуках, и тихо вышел из каюты. Серафим Иванович нащупал пенсне, и включил свет. В целях пожарной безопасности, весь дирижабль был оборудован электрическими лампами, закрытыми в специальных плафонах. Яркий свет резанул по глазам. На тумбочке, действительно, лежала записка, на которой рука капитана вывела: «Прибытие 9.30, две версты северо-западнее Оренбурга, координаты…»

Всё это было очень странно. Почему капитан сам не передал Сороке текст? И при чём здесь Климов? Слишком много вопросов, а ведь полёт едва начался!

Но делать было нечего. Он оделся и, бормоча про себя ругательства, побрёл в «секретную комнату». Ирина Васильевна удивилась столь позднему визиту, но записка от капитана её успокоила. Несмотря на то, что усталость снова сделала его веки тяжёлыми, Серафим Иванович не отказал себе в удовольствии посмотреть, как проходит сеанс связи. Затем поблагодарил Сороку, пожелал ей спокойной ночи, и отправился в свою каюту. Досыпать.

Утром его разбудил вестовой. Ночное происшествие показалось ему сном. Но, нашарив пенсне, он обнаружил на тумбочке карандашный рисунок, воспроизводивший тот ночной пейзаж, которым так любовался Климов.

Ну, что же, судя по всему, день обещал быть интересным. Серафим Иванович побрился, оделся, и вышел к завтраку. На сей раз, тишина за столом стояла почти гробовая. Капитан пребывал в задумчивости, а остальные многозначительно переглядывались. Несколько раз Серафим Иванович с раздражением ловил на себе быстрые взгляды. Завтрак превратился в пытку. Разобраться с этим Полежаев пообещал себе после отбытия из Оренбурга. А пока, пожалуй, следовало последовать совету Климова. Он испросил у капитана разрешения побыть в рубке во время прибытия дирижабля к месту причаливания, и, получив согласие, отправился в каюту за биноклем.

До времени, указанного в записке, оставалось ровно двадцать минут. Серафим Иванович, утомившись созерцанием бескрайней степи, переключился на рубку. Белов был предельно собран. До сих пор, Серафиму Ивановичу не доводилось видеть капитана в таком напряжении. Ручка телеграфа то и дело меняла своё положение, и «Ночной охотник» то прибавлял ход, то набирал высоту. Белов постоянно сверялся с данными, закреплёнными на планшете, и, в конце концов, удовлетворённо рыкнул:

– Пор-р-ра!

Он дёрнул ручку телеграфа, и дирижабль начал резко набирать высоту. Серафим Иванович принял это как сигнал к началу какого-то действа, и припал к биноклю. В нескольких милях, прямо по курсу, в степи стояла бревенчатая башенка. Вероятно, она должна была служить причальной башней, но сейчас было похоже, что изначально заложенным гостеприимством там и не пахнет. Из маленького окошка торчал ствол артиллерийского орудия, и направлен он был прямо на «Охотника».

– Ну, что, Серафим Иванович, – весело крикнул капитан, – оправдаем название?

И тут же гаркнул в переговорную трубу:

– Боевым товсь!

Пушка на башенке плюнула огнём, и менее чем в версте от носа дирижабля распустились «одуванчики» картечи.

– Нижняя палуба, – скомандовал капитан, – пли!

Грохот выстрела на мгновение оглушил Полежаева, но сквозь звон в ушах он услышал хриплый голос из переговорной трубы: «Есть попадание».

Едва дым от выстрела развеялся, Серафим Иванович снова прильнул к биноклю: на месте башенки громоздилась куча брёвен…

29 комментариев

P.S. Один анонимный минус уже тут. Похоже, Николай, кто-то вас сильно не любит. Плюньте и продолжайте историю.

Да не оскудеет Ваша фантазия и прибудет с Вами сила вдохновения! Удачи и воплощения!

Плюсище+

Иначе сейчас бы нам объяснили, что в данном контексте правильно говорить «литературных афробелорусов», а за фразу «группу негров, читающих рэпом текст» надо сайт закрыть, а всех любителей стимпанка поставить на колени как бывших рабовладельцев:)

А уж если придется объяснять с коленей, да еще с годным политкорректором от Сергей Ивановича образца 1891 года или более свежим вариантом от Михаила Тимофеивича, так с колена оно и удобнее и кучнее объяснять все тонкости толерантностей. При таком объяснении всем сразу понятно, что мы за мир во всем мире :)

Ну ладно, тогда будем коммуницировать винтовкой Мосина. Памятник стоит в Сестрорецке под СПб, туда (я надеюсь) никакие «борцы за халяву и права без обязанностей» не доберутся.

Или ДШК. Памятник конструктору стрелкового оружия В.А.Дегтяреву поставлен в 1954 г (скульптор Манизер М.Г., архитектор Великанов А.П.) по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, г.Ковров, ул. Абельмана, 18.

Памятники Калашникову стоят в Москве, в СПб и Ижевске. Так что выбор большой, на любой вкус:)

Может быть лучше так: вырисовывался силуэт мужчины, со скрещенными на груди руками"? Не сочтите за дерзость, ни в коем случае не хотел вас задеть.

И да, плюс непременно!